| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

- <iframe width="760" height="560" src="https://www.youtube.com/embed/bDp_UBovguQ?list=RDCMUCR1DO0CfDNPVdObksAx508A" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

- 미

- 다음 불로그

- Today

- Total

아름다운 因緣이 고이는 방

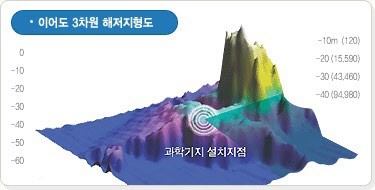

* 세계 3대 유전지대(油田地帶)가 있는 이어도 본문

|

이어도 (離於島)

이어도 관할 해양영토 규모는, 우리나라 면적의 몇 십배나 된다.

중국에서 가장 가까운 유인도인 서산다오(蛇山島·287㎞)보다 가깝다.

옛 제주사람들이 바람 많고 돌이 많은 땅에서 생활해 나가며 키워왔던 꿈, 해녀들이 물질을 하며 그리던 곳, 그곳이 바로 이어도이다. 현실이 너무 힘들어서 도피하고 싶은 마음과, 반대로 그 현실을 극복하려는 의지가 함께 만들어낸 이상향, 바로 이어도이다. 이어도는 제주지역에서 입으로 전해져

내려오는 신화와 전설, 민요 등에서 그 흔적을 쉽게 찾아볼 수 있다. 이 배는 풍랑을 만나 한 섬에 표류하게 됐다. 그 섬이 다름 아닌 이어도이다. 아내가 남편을 기다리다 이어도로 떠났다는 전설도 있고, 그 남편을 그리며 이어도를 노래한다는 설도 있다.

설화 ‘남선비 이야기’도 비슷한 스토리로 흐른다. 곡식을 구하러 바다로 나간 아버지 ‘남선비’가 돌아오지 않자 그의 일곱 아들과 아내가 뗏목을 만들어 그를 찾으러 나서고, 거친 파도에 죽을

고비를 넘기며 결국 섬(이어도)에 표류해 있는 아버지를 찾는다는 이야기다. 또 이어도는 한결같이 꿈 속의 낙원 같은 살기 좋은 곳이자 떠나기 싫은 현실적인 생활의 터전으로 묘사되고 있다. 오래 전부터 해양활동을 해온 제주도민에게는 생활의 터전이자 현실의 고통을 치유해주는 이상향으로 함께해온 것이다. 구전되는 신화와 전설 속에서 이어도(離於島)의 어원을 찾을 수도 있다. 멀리 떨어진 ‘여’

섬(암초)이라는 뜻을 담아 ‘이여도’로 부르고 표현했는데, 제주도 사람들에 의해 이어도란 말이 만들어진 것으로 알려졌다.

고충석 (사)이어도연구소 이사장(전 제주대 총장)은 “제주도민들은 힘겨운 노동을 하면서도 이어도 민요를 부르며 이어도란

이상의 섬을 꿈꾸었고, 그 이상향을 향한 동경속에서 현실의 고난과 절망을 극복할 수 있었다”고 했다. 이청준은 이어도를 ‘긴긴 세월 섬은 늘 거기 있어 왔다. 그러나 섬을 본 사람은 아무도 없었다. 섬을 본 사람은 모두가 섬으로 가 버렸기 때문이었다. 아무도 다시 섬을 떠나 돌아온 사람이 없었기 때문이었다’라고 서술했다. 문학작품 속의 이어도는 제주 사람들을 넘어 이상향을 동경하는 모든 이들에게 다가서게

하는데 큰 역할을 했다.

이어도는

‘하멜표류기’에도 등장한다. 하멜은 1653년 7월 네덜란드

동인도회사 소속의 무역선 스페르베르(sperwer)호를 타고 대만에서 일본 나가사키로 항해하던 도중 태풍을 만나 제주도 서귀포 인근

해안에 표착한 인물이다. 그가 제작한 동아시아 해역 항해도에는 이어도로 짐작되는 섬이 ‘Oost’라고 표기돼 있다. 이 지점을 보면 그 위치가 현재의 이어도와

일치한다.

이후 1910년 영국 해군 측량선 워터

위치(Water Witch)호에 의해 확인됐다. 1938년에는 일제가 이어도에 직경 15m, 높이 35m 규모의 해저전선 중계시설과 등대시설을

설치하려는 계획을 세웠지만 태평양 전쟁이 일어나면서 실행하지 못했다. 그러다가 20세기 들어와 해양영토에 대한 개념이 확립되기 시작하면서 자주

등장한다. 당시 국토규명사업을 벌이던 한국산악회와 해군이 공동으로 이어도 탐사에 나서 높은 파도 속에 실체를 드러낸 이어도 섬 꼭지점을 눈으로 확인했다.

당시 탐사팀은 ‘대한민국 영토,

이어도’라고 새긴 동판 표지를 수면 속 이어도에 가라앉히고 돌아왔다. 이어 이승만 대통령 당시

1952년 1월 18일 국무원 고시 제14호로 인접 해양에 대한 주권을 선언한 평화선 선포수역 내에 있어 우리나라의 해양관할권에 속했었다.

1986년에는 수로국(현 국립해양조사원) 조사선에 의해 암초의 수심이 4.6m로 측량됐다. 이어도 최초의 구조물은 1987년 해운항만청(현 해양수산부)이 설치한 ‘이어도 등부표’(선박 항해에 위험한 곳임을 알리는 무인등대와 같은 역할을 하는 항로 표지 부표)를 설치하고, 이를 국제적으로 공표했다.

1990년대

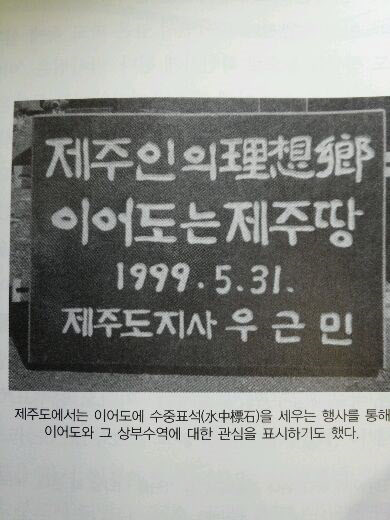

후반 ‘한·중 어업협정’ 체결 교섭과정에서 이어도 주변 수역이 소홀히 취급되고 있다는 것이 알려지면서 제주도가 이어도에 ‘제주인의

이상향(理想鄕) 이어도는 제주땅’라고 새긴 수중표석을 세우기도 했다.

고등어, 조기, 민어, 갈치, 도미, 장어 등 우리나라 국민들이

즐겨먹는 생선 어류들의 서식처이자 산란장이다. 현재 우리나라 어선 뿐만 아니라 일본, 중국 어선들의 조업이 활발히 이뤄지고 있다.

이어도 주변 해역은 대한민국이 설정한 제4광구에 속한다. 이 곳에 원유매장추정량은 77억t으로 세계 3대 유전지대로 기대를 모으고 있다. 또 천연가스와 원유 등 230여 종의 풍부한 해저 자원이 매장돼 있는 자원의 보물 창고로 알려졌다.

그리고 이어도는 태풍의 길목에

위치해 있어 태풍을 실시간으로 파악해서 예보함으로써 얻어지는 돈은 수십조원에 이르며 이어도 항로는 한국의 해양인프라로 한국인들에게는 생명줄과도

같다. 사람들의 희망을 모아 세운 것이

‘이어도

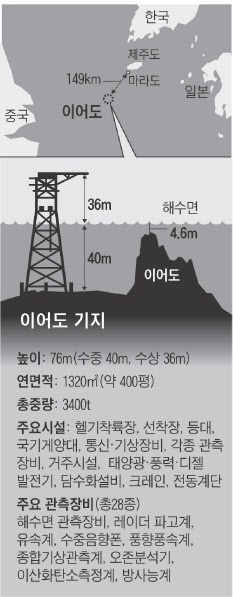

종합해양과학기지’다. 드넓은 ‘우리 바다’의 한 가운데 솟아 있는 인공구조물(연면적 1320㎡, 높이 76m, 무게 3400t)이다. 이어도 정상으로부터 남쪽으로 700m 떨어진 수심 41m 지점에 세워졌다. 우리나라 최초의 종합해양과학기지다.

이어도 기지는 1995년 착공해 순수 우리 기술로 8년에 걸친 대공사 끝에 완공됐다. 총 사업비 212억원, 7000여 명의

기술자들이 투입돼 2003년 6월 11일 그 웅장한 모습을 드러냈다.

해상 공사는 파도 높이가 1.5m 이하에서 진행되지만

이어도의 평균 파도는 3~4m였다. 2002년 10월 구조물을 설치하는 과정에 폭풍을 만났다. 구조물 운반선인 바지선이 폭풍에 휩쓸려 떠내려

갔다. 폭풍의 기세는 좀처럼 꺾이지 않았고, 바지선 선장의 생사조차 알 수 없는 상태였다. 폭풍이 물러가고 5일이 자났을 때 구조선이 바지선을

끌고 돌아왔다. 당시 바지선을 상하이 해상까지 떠내려갔다가 극적으로 구조된 것이다. 또 100년 만에 기상 이변인 4월 태풍으로 작업중 철수하는

고충을 겪기도 했다.

한때 종합해양과학기지가 건설됐고, 연구원들이 1년에 90~100일 가량 상주하는 이어도에 주소를 부여하자는 움직임도 있었다.

지난 2007년 가칭 ‘제주특별자치도 서귀포시 해(海) 1번지’ 지번을 부여해 제주도 소관으로 귀속시키자는 제안이 있었다. 당시

이어도에 주소를 부여하는 방안에 대해 우리 정부는 중국과의 외교 마찰을 우려해 신중한 태도를 보였던 것으로 알려졌다.

'🤴 한국 한국인,역사문화유적,교육.' 카테고리의 다른 글

Comments

|